Part 02

ヤマザキマリさんに聞く

銭湯のススメ。

一千年と続いてきた古代ローマやギリシャの歴史には、心身のリセットを叶えるスポーツとお風呂の力が影響していました。そのカルチャーの魅力を『テルマエ・ロマエ』『オリンピア・キュクロス』などの作品を通して伝える漫画家・文筆家のヤマザキマリさんにインタビュー。ご自身の考える、銭湯の魅力について聞きました。

一千年と続いてきた古代ローマやギリシャの歴史には、心身のリセットを叶えるスポーツとお風呂の力が影響していました。そのカルチャーの魅力を『テルマエ・ロマエ』『オリンピア・キュクロス』などの作品を通して伝える漫画家・文筆家のヤマザキマリさんにインタビュー。ご自身の考える、銭湯の魅力について聞きました。

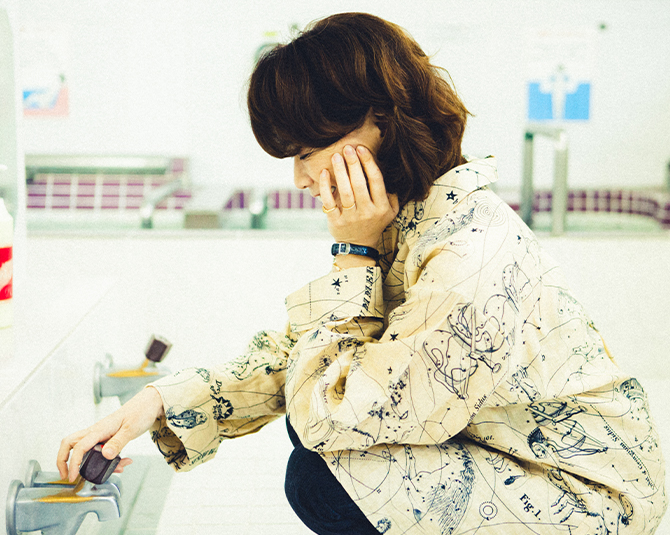

MARI YAMAZAKI

ヤマザキマリ漫画家・文筆家。東京造形大学客員教授。1967年東京都出身。84年に渡伊、フィレンツェ国立アカデミア美術学院で美術史・油絵を専攻。その後エジプト、シリア、ポルトガル、アメリカを経て現在イタリア在住。2010年『テルマエ・ロマエ』で第3回マンガ大賞受賞、第14回手塚治虫文化賞短編賞受賞。15年度芸術選奨文部科学大臣賞新人賞受賞。2017年イタリア共和国星勲章コメンダトーレ綬章。主な著書に『プリニウス』(とり・みきと共著)『オリンピア・キュクロス』『国境のない生き方』『ヴィオラ母さん』『たちどまって考える』『生贄探し 暴走する脳』(中野信子と共著)など。

古代から運動と入浴は切っても切り離せないものだった

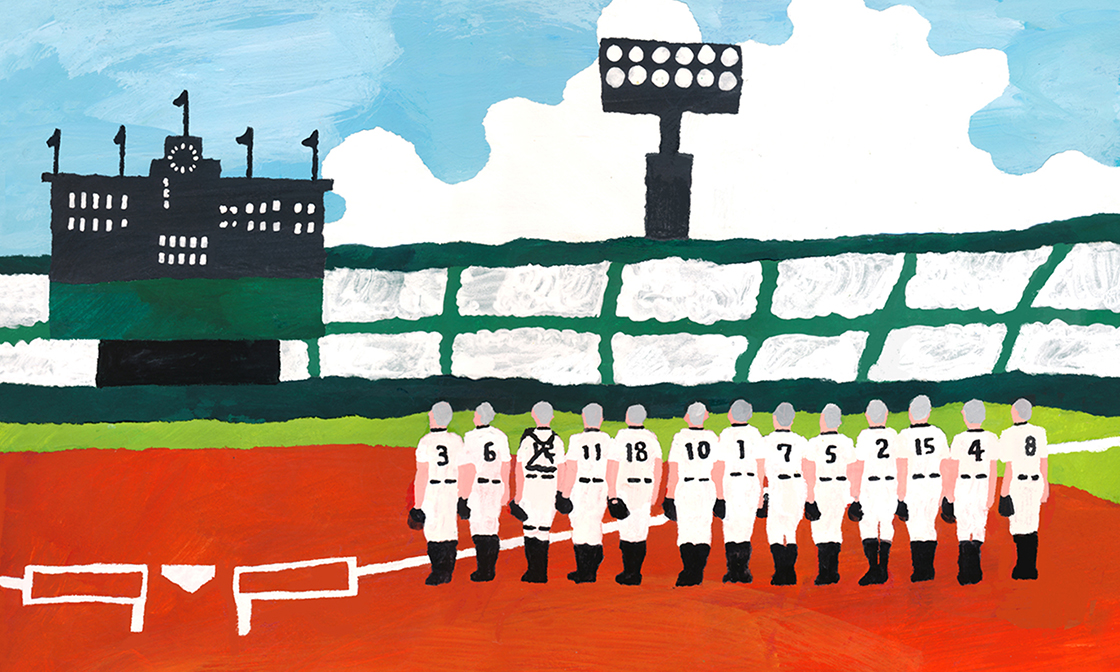

- 頭に手拭いを乗せたアスリートが描かれるなど、従来の銭湯絵ではなかなか見ない絵柄ですが、今回の銭湯絵のイラストはどのようなコンセプトで描いたのですか?

- 夏に大きな国際イベントが控えているということで、その発祥の地であるギリシャの壺絵的なイラストにしてみようと思いました。そもそも古代ギリシャや古代ローマでは、運動と入浴には大きな関係性がありました。例えば古代ギリシャの体育場だったギムナシオンには必ず蒸し風呂がついていて、運動をしたらその後はお風呂で体を洗い、すっきりするわけです。心身を健やかに保つために、運動と入浴は必要不可欠なものだったのです。ちなみに、今回のイラストには描いていないですけど、ギムナシオンにはアスリートのほかに欠かせない人たちがいて、それは哲学者たちなんですね。ソクラテスやプラトンといった人たちもギムナシオンへ来て、そこで運動するアスリートたちを見ながら、さまざまなことを思索していました。当時は健康で丈夫な体を持ち、頭脳明晰であることが人間としての理想形と考えられていたのですが、実際にプラトンはレスリングの選手でした。体を鍛え、思考力を鍛え、そのあとにお風呂に入るというのがセットだったんです。

- アスリートも哲学者も、心身をリセットするために、お風呂は欠かせないものだったんですね。

- お風呂に入るときって頭が空っぽになるじゃないですか。運動しているときもそうですよね。余計なことは考えない。よく座禅とかで無になると言いますけど、いろいろなレイヤーを積み重ねる前のデフォルトの状態に戻してあげることが結局は癒しにつながると思うんです。日々生活しているといろいろな問題と向き合わねばなりませんよね。でも、お風呂に入って温かいお湯に浸かれば癒される。心身に蓄積した毒素も洗い流せるような心地になる。ニホンザルだってカピバラだってあんなに気持ちよさそうに温泉に浸かっているじゃないですか。やっぱり温かさに包まれるというのは、生き物にとって大事なんだと思いますよ。それを求めるのは本能なんだと思います。

- 心身をメンテナンスする癒しと再生の場として銭湯は最高だというわけですね。

- そうです。銭湯で肉体を癒してあげて、明日も頑張ってねと。余計な雑念をはぎ取って、体をメンテナンスしてあげることが大事なんだと思います。そういう意味で、銭湯というのは非常に優しい場所ですよね。瑣末なことでごちゃごちゃ考えて、あれがこうだ、これがこうだって、今はみんなが積極的にストレスを溜めていく時期になっているので、もうぜひともお風呂ですっきり洗い流していただきたい。お風呂から上がって涼みながら冷たい飲み物でも飲んでおけば「まあ、いいか、なんとかなるか」って気分になるものですよ。ちなみに、古代ローマの元老院では、余計なことや邪なことを考えないように大事な会議はやはり浴場でやっていました。素っ裸の丸腰でリラックスしながらの話し合いであればお互い寛容になれるし、普段だったら理解したくもない人を理解してみようと思える。そういった気持ちにさせてくれる力がお風呂にはあると思います。

社会生活の営みに

欠かせないものが集約された場所

- ヤマザキさん自身、銭湯の思い出といえばなんですか?

- 私の母親の実家が東京の大泉学園というところにあるんですけど、そこのおじいさんがまだ生きていたときに、家に立派なお風呂があるのにどうしても銭湯に行きたがるんですよ。なぜかというと、やっぱりそこに行くと旧知の知り合いがいて、みんなステテコにランニング姿で囲碁を打ったり、縁側に座って他愛もないことを話したりしているんですよね。銭湯というのは、そういう社交の場というか、地域のコミュニケーションの場としての役割もあるんだと思います。古代ローマにおける浴場文化というのもそういった社交の場として発達していったので、浴場に隣接して図書館があったり、レストランがあったり、いろいろな施設が総合的にありました。人間が社会生活を営むうえで欠かせないものが集約された場所がお風呂だったんですよね。

- 今回の銭湯絵もそうですが、最近はアートやカルチャーと結び付いて、若者世代を中心に銭湯がコミュニケーションの場として盛り上がりを見せています。

- それは日本人の国民性に銭湯文化が浸透しているからでしょうね。今はそこに新たにプラスアルファとしていろいろな現代的要素が加えられてているのだと思います。この「寿湯」もそうですが、古きよき昭和の時代の建造物をそのまま残しながら、リフォームしていくセンスってとても日本的だなと思うし、こういう斬新な銭湯絵を描くということもまた新しい銭湯文化となって継承されていくのかなって気がします。そういう意味で銭湯というのは、時代の移り変わりをずっと見守るところだと思うんです。来る人もそうだし、私が昭和の時代に行っていた銭湯なんてよく映画の告知ポスターが張られていたけれども、あれも新作の公開が迫れば着々と張り替えられていくわけですからね。売られているジュースとかフルーツ牛乳もどんどん中身が変わっていくし。そうやってその時代その時代の文化や流行の移り変わりを見守っているのが銭湯なのかなって。

- そういう存在の銭湯が町中にたくさんあって、世代を超えて多くの人が利用しているというのはすごく豊かなことですよね。

- 都市に暮らしていると感覚が鈍麻していくようにできています。これまでであれば旅をすることでそれをリセットできたりしたわけですが、今はパンデミックによる移動の規制によって自由に旅をすることもままなりません。だからこそ、スポーツとお風呂が求められるのだと思います。どちらも生を謳歌するものですし、日々の暮らしで溜まった精神的老廃物を浄化し、心身のリセットを叶える場所として銭湯を大いに利用すべきだと思うのです。人生には程よい怠惰があるべきなんです。朝から晩までずっと緊張感を保った状態でずっとやっていられないですよ。どこかで緩めないと。それを古の人も知っていたから公衆浴場をつくった。私達日本人も銭湯の重要性に気がついた民族として、これからもどんどんお湯に使って癒やされつつ、健康と英気を養いましょう!